Inmortalidad

Se planteaba qué tan buena era la inmortalidad.

¿Qué inmortalidad? No había solo una forma de inmortalidad.

La de permanecer vivo en la memoria ajena, la de vivir por siempre en la sangre de los herederos, la de nunca morir físicamente, la inmortalidad de sus letras en papel, o la de una imagen plasmada.

Y sin embargo sabía que no permanecería, que no sobreviviría a su muerte, que con él morirían sus memorias, que si algún vestigio de su existencia quedara, éste también moriría, tal vez más tarde, tendría un poco de tregua por la existencia de quien lo recordara por ninguna hazaña, sin razón alguna, sin merecimiento.

Analizó cuánto tiempo le quedaría de vida, era un análisis muy humano y sin sentido, un día, treinta años, daba igual. Qué razón habría para tentar la inmortalidad.

Rondaba los cincuenta y no sabía si habría dejado algún heredero en los caminos recorridos, no que él supiera, pero no descartó la idea, por descabellada que le sonara. No podía aferrarse a esa idea azarosa de que tal vez alguien en el mundo llevara su sangre, y perpetuara así su memoria. Pero qué memoria, pensó, si ese hijo no conoce de su existencia, sería como una inmortalidad invisible.

Entonces faltaba esa en su lista de inmortalidades, una inmortalidad invisible, sería como ser secretamente inmortal, lo que lo hacía más atractivo, aunque inválido e improbable.

Qué idea tan estúpida, pensó, ¿a quién se le ocurre? ¿quién querría ser inmortal?

El hecho de que con su muerte desaparecería todo rastro de su existencia lo descolocaba, eso hacía que no encontrara un sentido, una razón, un propósito.

Destinaría el resto de su vida a dejar una huella, por más pequeña que fuera, en alguna memoria, en algún corazón, que a su vez dejaría una huella (por pequeña que fuera) en alguien más, y así por los siglos de los siglos. Finalmente encontraría la tan ansiada inmortalidad, aunque intangible, real.

Una inmortalidad común la que eligió.

Él amó.

¿Qué inmortalidad? No había solo una forma de inmortalidad.

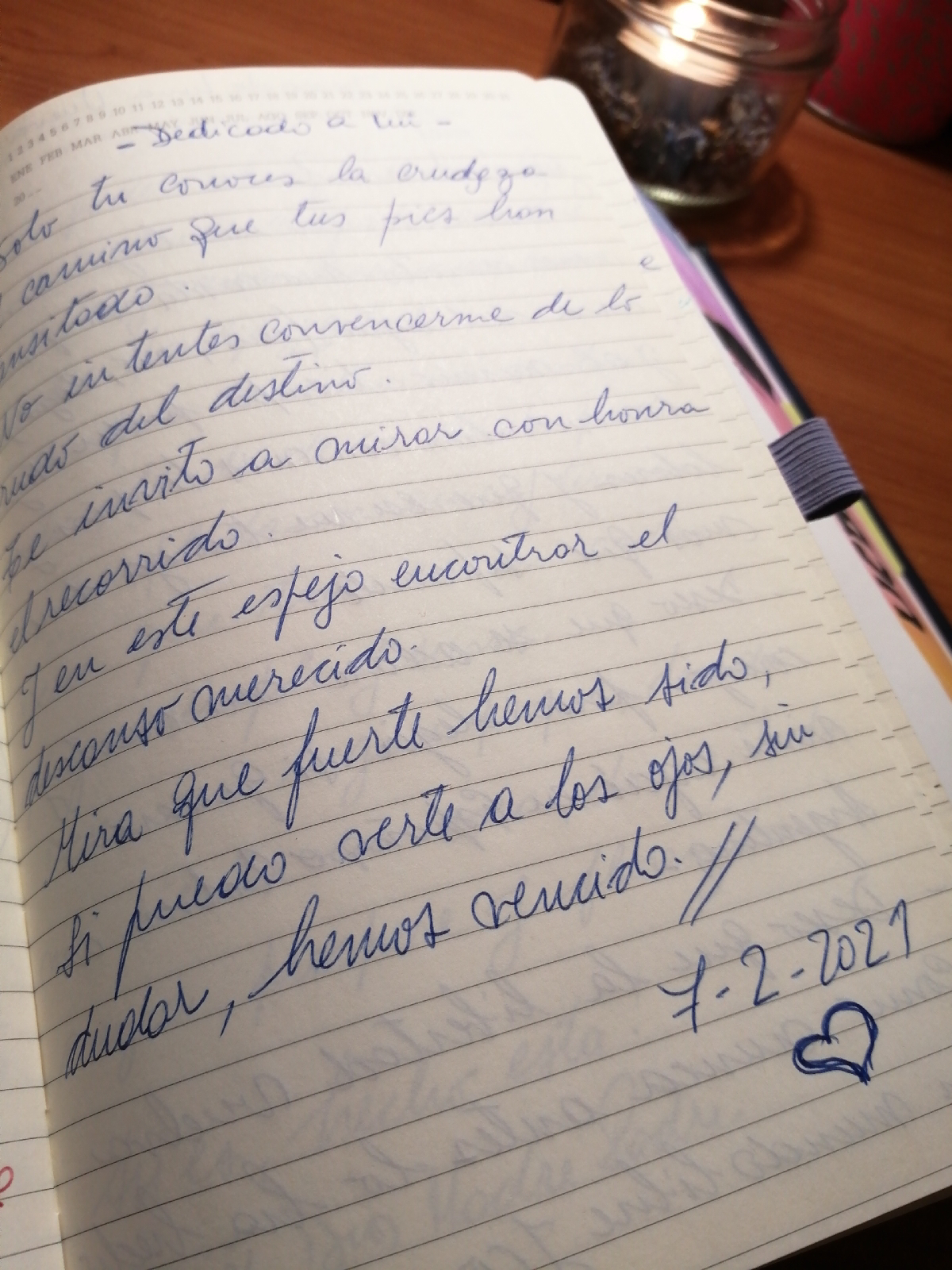

La de permanecer vivo en la memoria ajena, la de vivir por siempre en la sangre de los herederos, la de nunca morir físicamente, la inmortalidad de sus letras en papel, o la de una imagen plasmada.

Y sin embargo sabía que no permanecería, que no sobreviviría a su muerte, que con él morirían sus memorias, que si algún vestigio de su existencia quedara, éste también moriría, tal vez más tarde, tendría un poco de tregua por la existencia de quien lo recordara por ninguna hazaña, sin razón alguna, sin merecimiento.

Analizó cuánto tiempo le quedaría de vida, era un análisis muy humano y sin sentido, un día, treinta años, daba igual. Qué razón habría para tentar la inmortalidad.

Rondaba los cincuenta y no sabía si habría dejado algún heredero en los caminos recorridos, no que él supiera, pero no descartó la idea, por descabellada que le sonara. No podía aferrarse a esa idea azarosa de que tal vez alguien en el mundo llevara su sangre, y perpetuara así su memoria. Pero qué memoria, pensó, si ese hijo no conoce de su existencia, sería como una inmortalidad invisible.

Entonces faltaba esa en su lista de inmortalidades, una inmortalidad invisible, sería como ser secretamente inmortal, lo que lo hacía más atractivo, aunque inválido e improbable.

Qué idea tan estúpida, pensó, ¿a quién se le ocurre? ¿quién querría ser inmortal?

El hecho de que con su muerte desaparecería todo rastro de su existencia lo descolocaba, eso hacía que no encontrara un sentido, una razón, un propósito.

Destinaría el resto de su vida a dejar una huella, por más pequeña que fuera, en alguna memoria, en algún corazón, que a su vez dejaría una huella (por pequeña que fuera) en alguien más, y así por los siglos de los siglos. Finalmente encontraría la tan ansiada inmortalidad, aunque intangible, real.

Una inmortalidad común la que eligió.

Él amó.

Comentarios